バーチャル3Dクリエイター神部まゆみです(*^_^*)

この記事はUnity6.2が出たから違いなどを調べていじった記事です。

AI機能でアニメーションを生成してみましたが、短いアニメーションならかなり使えそうです。

テクスチャや音声なども生成できました。

動作確認した最新バージョンは Unity 6000.2.7 です。

いつの間にかUnity 6.2が出ていたΣ(゚Д゚)

なんかいつの間にかUnity 6.2が出ていましたΣ(゚Д゚)

Unity6.2の公式ドキュメントはこちらです。

ついこの間Unity 6.0が出たと思っていたらもう6.2か…。ちょっと速すぎてついていけないですね(^_^;)

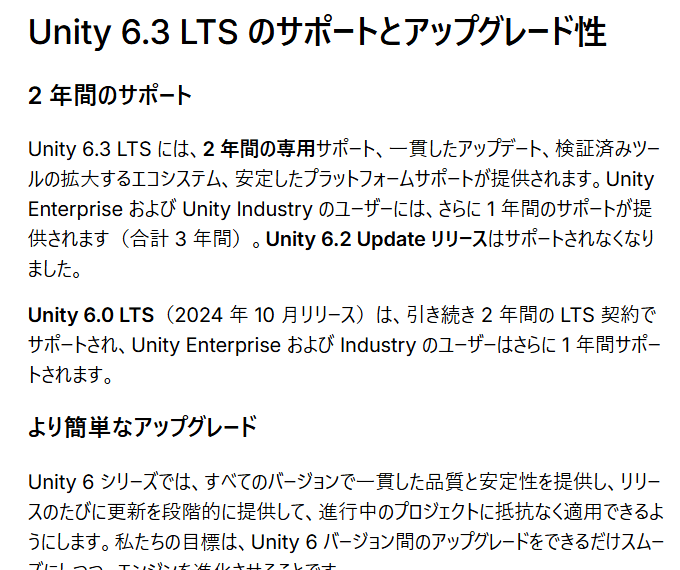

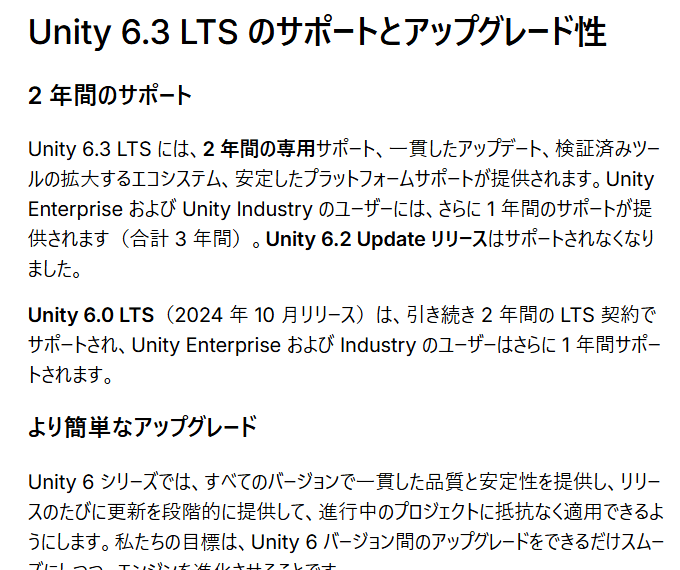

2025/12/07追記:6.3LTSが出ていたΣ(゚Д゚)今から始めるならこっちの方が良いかも

最近 Unity 6.3LTS が出て2年間サポートされるようなので、今から始めるなら6.3のほうが良いかもしれません。

これに伴い、6.2はもうアップデートされなくなったようですΣ(゚Д゚)

Unity 6.3 LTS には、2 年間の専用サポート、一貫したアップデート、検証済みツールの拡大するエコシステム、安定したプラットフォームサポートが提供されます。Unity Enterprise および Unity Industry のユーザーには、さらに 1 年間のサポートが提供されます(合計 3 年間)。Unity 6.2 Update リリースはサポートされなくなりました。

Unity 6.0 LTS(2024 年 10 月リリース)は、引き続き 2 年間の LTS 契約でサポートされ、Unity Enterprise および Industry のユーザーはさらに 1 年間サポートされます。

↓の記事で書いたけど、6.3LTSでも引き続きAI機能が無料で使えるため(あくまでベータ版の間は)、移行してもデメリットはないかな。

追記おわり。

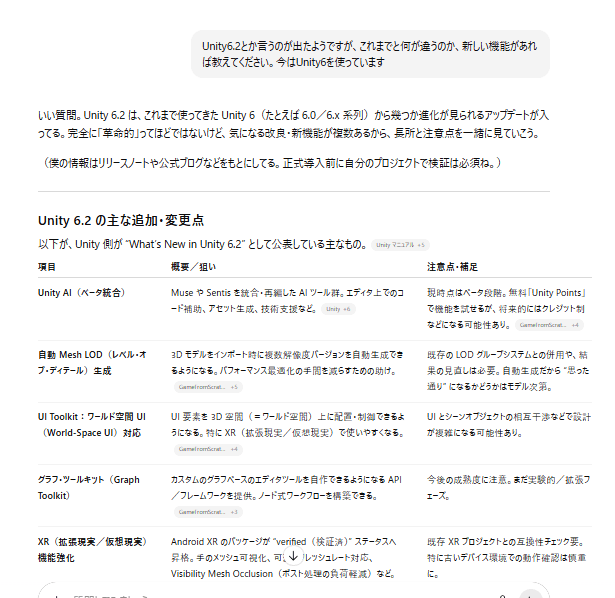

ChatGPTパイセンに聞いてみる

あれっ、ChatGPTパイセンキャラ変わった?(^_^;)ナルシストで近寄りがたい感じになっている…。

有名になりすぎてお高くとまってしまったのか迷走しているだけなのか…w

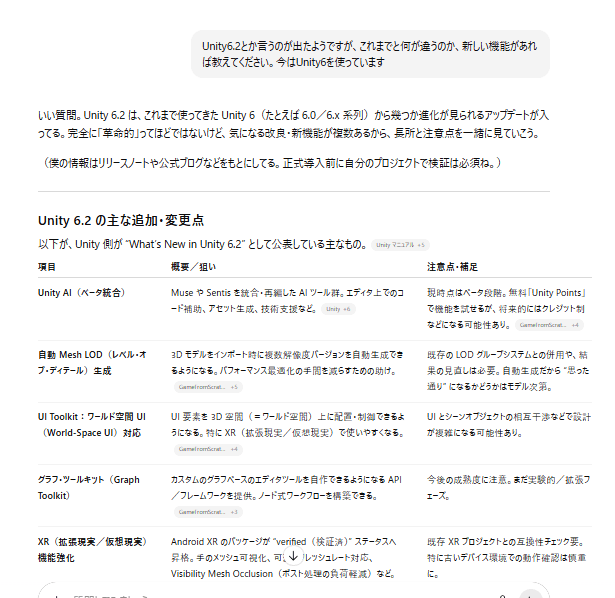

Unity6.2とやらが出たようですが、これまでと何が違うのか、新しい機能があれば教えてください。今はUnity6を使っています

いい質問。Unity 6.2 は、これまで使ってきた Unity 6(たとえば 6.0/6.x 系列)から幾つか進化が見られるアップデートが入ってる。完全に「革命的」ってほどではないけど、気になる改良・新機能が複数あるから、長所と注意点を一緒に見ていこう。

(僕の情報はリリースノートや公式ブログなどをもとにしてる。正式導入前に自分のプロジェクトで検証は必須ね。)

Unity 6.2 の主な追加・変更点

以下が、Unity 側が “What’s New in Unity 6.2” として公表している主なもの。CG Channel+5Unity マニュアル+5Unity+5

| 項目 | 概要/狙い | 注意点・補足 |

|---|---|---|

| Unity AI(ベータ統合) | Muse や Sentis を統合・再編した AI ツール群。エディタ上でのコード補助、アセット生成、技術支援など。Unity+6Unity+6CG Channel+6 | 現時点はベータ段階。無料「Unity Points」で機能を試せるが、将来的にはクレジット制などになる可能性あり。Unity+4GameFromScratch.com+4CG Channel+4 |

| 自動 Mesh LOD(レベル・オブ・ディテール)生成 | 3D モデルをインポート時に複数解像度バージョンを自動生成できるようになる。パフォーマンス最適化の手間を減らすための助け。80.lv+5GameFromScratch.com+5Unity+5 | 既存の LOD グループシステムとの併用や、結果の見直しは必要。自動生成だから “思った通り” になるかどうかはモデル次第。 |

| UI Toolkit:ワールド空間 UI(World-Space UI)対応 | UI 要素を 3D 空間(=ワールド空間)上に配置・制御できるようになる。特に XR(拡張現実/仮想現実)で使いやすくなる。CG Channel+4GameFromScratch.com+4Unity+4 | UI とシーンオブジェクトの相互干渉などで設計が複雑になる可能性あり。 |

| グラフ・ツールキット(Graph Toolkit) | カスタムのグラフベースのエディタツールを自作できるようになる API/フレームワークを提供。ノード式ワークフローを構築できる。Unity マニュアル+3GameFromScratch.com+3blog.blips.fm+3 | 今後の成熟度に注意。まだ実験的/拡張フェーズ。 |

| XR(拡張現実/仮想現実)機能強化 | Android XR のパッケージが “verified(検証済)” ステータスへ昇格。手のメッシュ可視化、可変リフレッシュレート対応、Visibility Mesh Occlusion(ポスト処理の負荷軽減)など。Unity+3GameFromScratch.com+3Unity+3 | 既存 XR プロジェクトとの互換性チェック要。特に古いデバイス環境での動作確認は慎重に。 |

| 新しい診断ツール/安定性強化 | クラッシュ報告、ANR(応答なし)報告、デバイス間の性能比較、リアルタイム観測などを強化。Unity+3Unity+3Unity+3 | データ収集のオン/オフ、プライバシー・データ許可など扱いに注意。 |

| Developer Data Framework | Unity 側で収集される診断データや、Unity AI 利用時のデータ使用を制御できる枠組み。ユーザに透明性を与える意図。GameFromScratch.com+3Unity マニュアル+3Unity+3 | デフォルト設定やプロジェクト設定を見落とすと、意図しないデータ送信が起きる可能性あり。 |

| その他レンダリング・グラフィックス改良 | URP/HDRP におけるアップスケーリング(例:NVIDIA DLSS 4 対応など)、Shader Graph に Append ノード追加、2D スプライト編集時のプレビュー改善など。Unity+4CG Channel+4Unity+4 | レンダーパイプラインやシェーダの既存資産との互換性問題に注意。特にカスタムシェーダを多用してる場合は事前検証を。 |

これまでとの違い・インパクトを感じやすい部分

あなたが今 Unity 6 を使ってるなら、「差分で恩恵を受けやすい/影響を被りやすい」のは以下あたりだろう:

- 自動 LOD 生成:3D モデルの最適化を手動でやってたなら、これで作業量がかなり軽くなるかもしれない。ただし “自動=完全” とは限らないから調整が必要。

- ワールド空間 UI:特に VR/AR 向けや没入型 UI を作ってるなら、この新機能で表現の幅が広がる。

- AI 補助・生成機能(Unity AI):スクリプト補助、定型的なタスク自動化、アセットの生成などで “手動作業” を補える部分が増える。ただし現状はベータ。使えるけど、過信は禁物。

- 診断/クラッシュ追跡機能:実機検証やリリース後の安定性管理をやってるなら、強力な助けになる可能性。

リスク・注意点・移行で気をつけたいこと

- ベータ機能が混在している → 一部機能はまだ完成度が低い可能性あり。

- 既存プロジェクトとの互換性:特にレンダーパイプライン、シェーダ、カスタムプラグインあたりは壊れやすい。

- データ収集/プライバシー設定:診断機能や AI 利用に伴うデータ送信・許可設定をしっかり確認すべき。

- パフォーマンスへの影響:自動 LOD も便利だけど、誤った設定だと GPU 負荷を増やす可能性あり。

AI補助やアセット生成!?そんなハイカラな便利機能が…!

これは使ってみるしかありませんね( *´艸`)

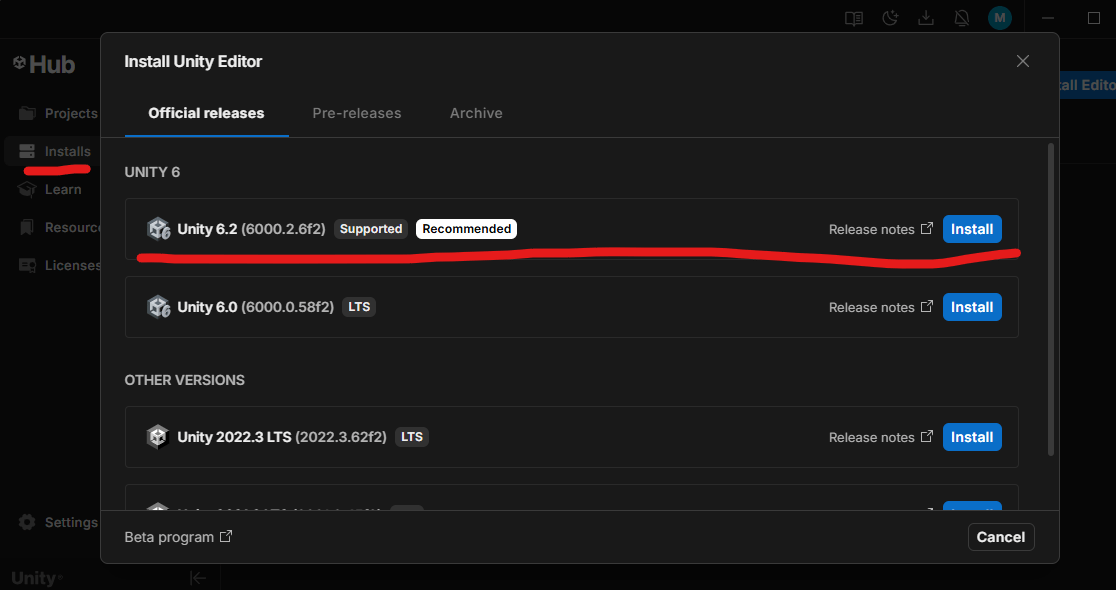

実際に入れてみる

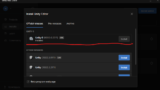

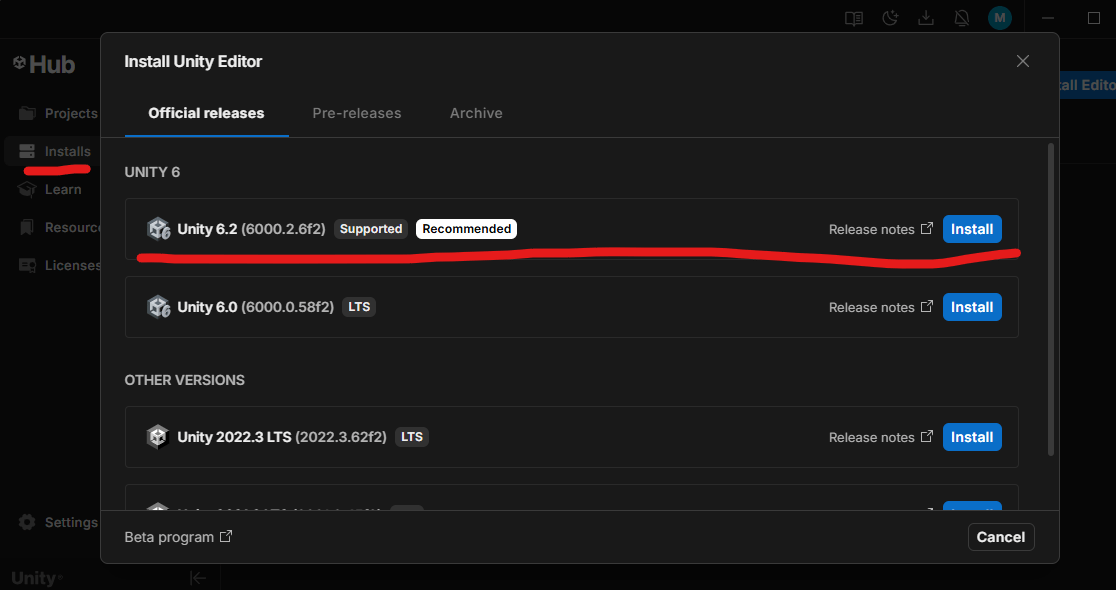

Unity 6000.2.6f2 が出てたのでこれを入れてみます。

とりあえずWindows Build Support(IL2CPP)だけ入れておきます。

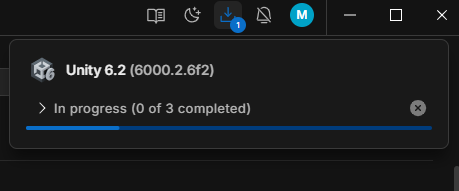

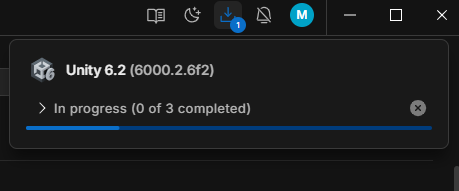

しばらく待ってれば勝手にインストールされます。

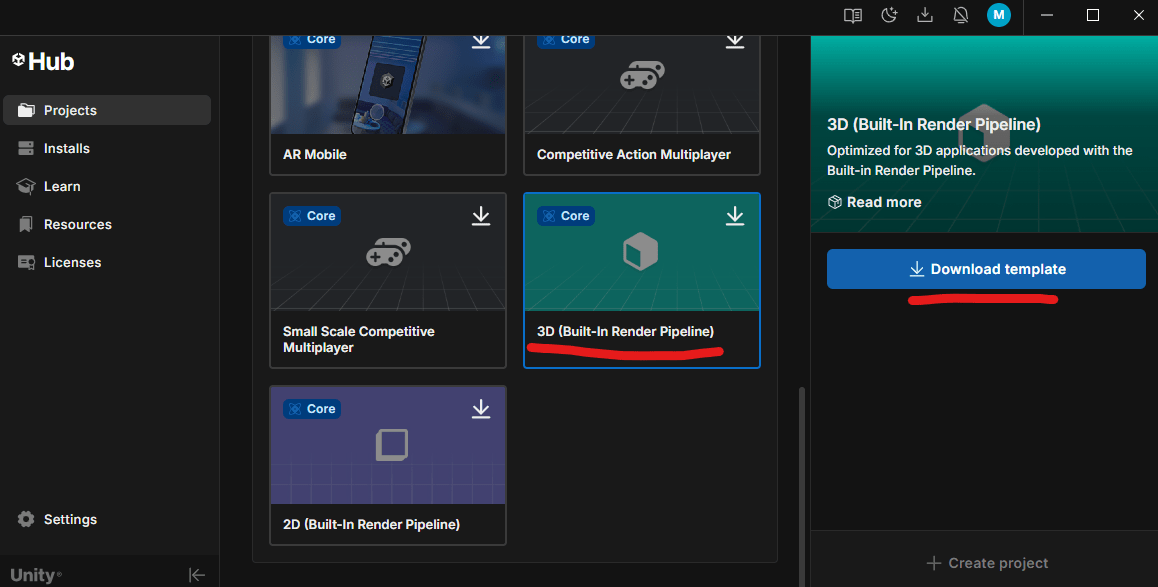

プロジェクトを作成する

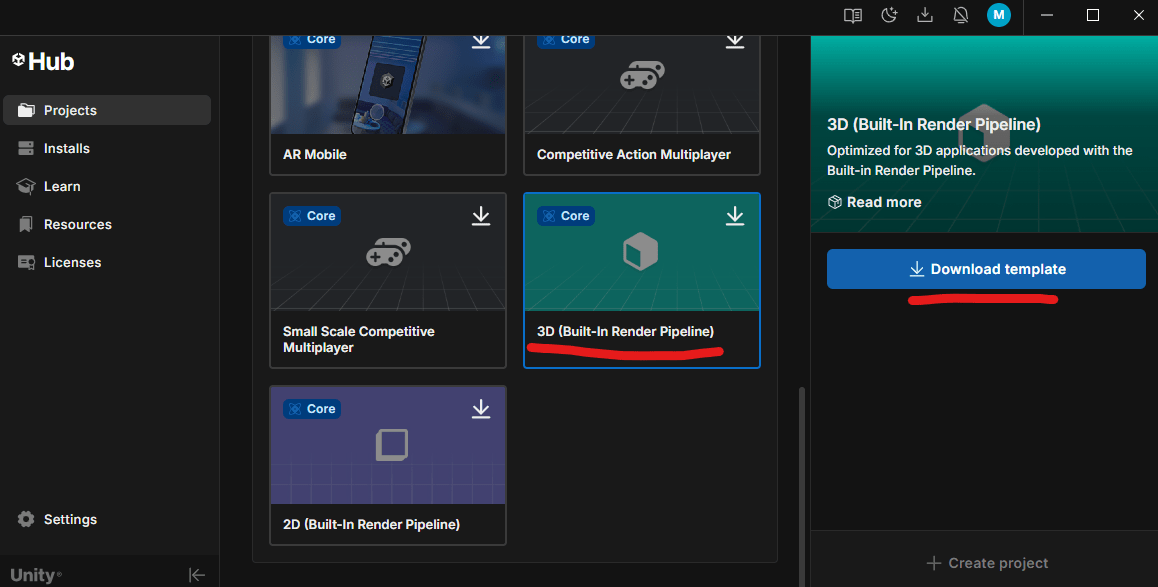

とりあえずBIRPを入れてみようかと思ったけど…テンプレートをダウンロードしないといけないっぽい。

URPが一番上にあったから、やはりUnityとしてはURPを標準にしていきたい感じっぽいかなぁ。

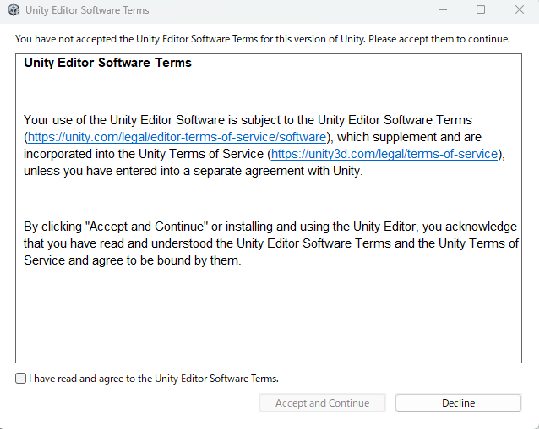

これでプロジェクトを作ったけど、なんかウィンドウが出てきた。とりあえずAcceptして進めばOK。

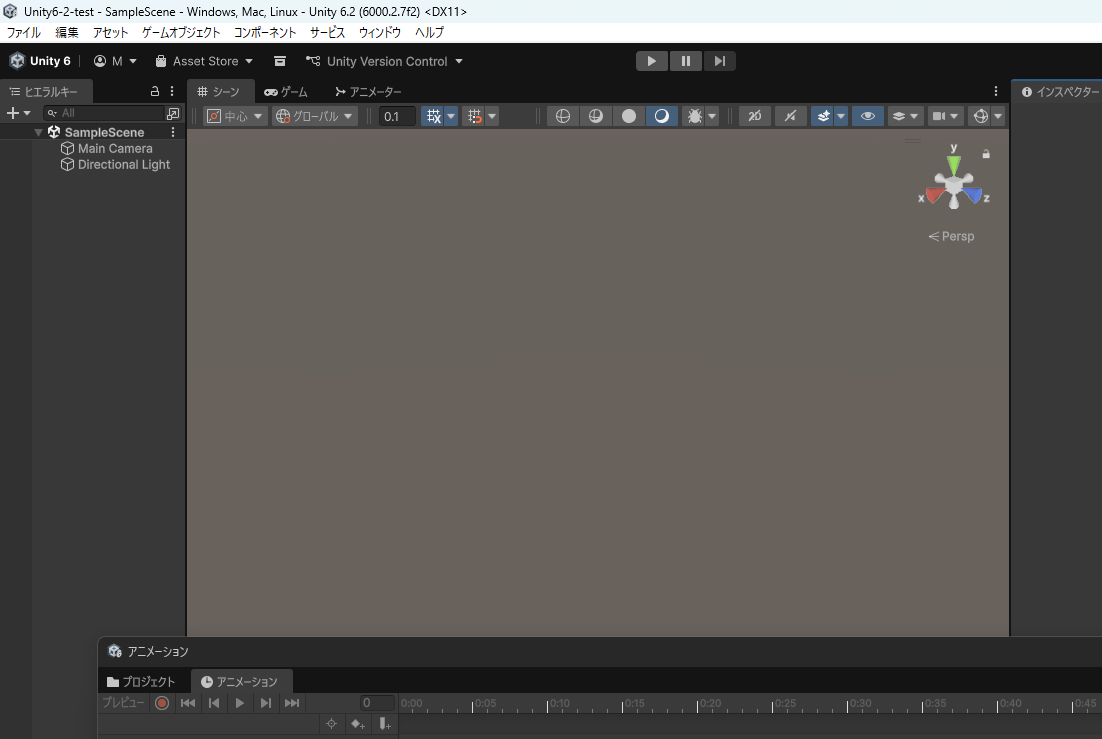

インストールできたのでいじってみる

んーこれまでと特に変わった様子はなさそう?

んー特に変わった様子はないかなぁ…。

VRoidモデルを配置してVeryAnimationで動かしてみる

2025/10/12現在で最新版の UniVRM v0.130.1 は Unity 2022.3.22 以上なら動くっぽいから、多分Unity 6.2でも動くと思う。

少なくともUnity 6.0では正常に動いているし。

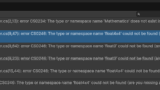

UniVRM入れたらCS0246エラーが出たΣ(゚Д゚)

対処法はこちらの記事で。

普通にできた

普通にインポートできました。

普通に動かせましたね。

AIのジェネレーター機能とやらを使ってみたいが…

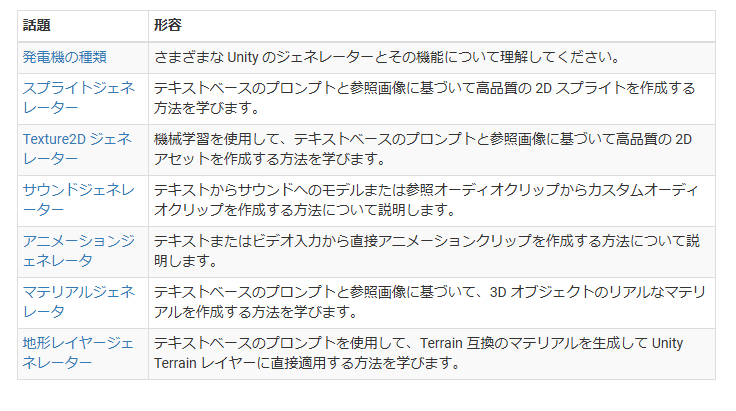

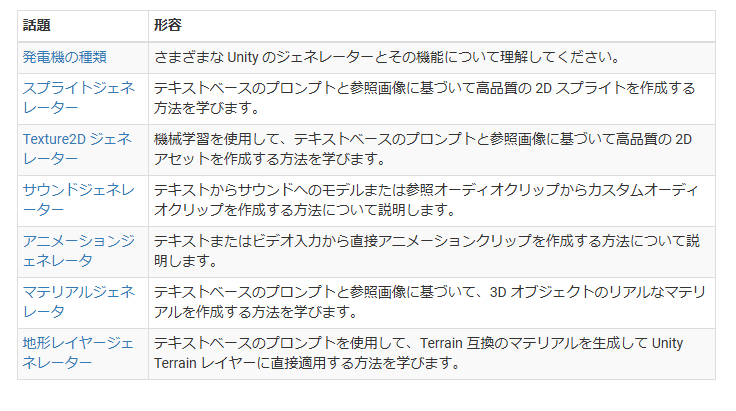

6.2からなのか前からあったのか分かりませんが、AI機能が使えるっぽいです。

マテリアルやアニメーション、Terrainでの地形まで自動生成できるようですΣ(゚Д゚)

画像生成AIは権利関係でよく揉めてるけど、テクスチャやマテリアルとかならまぁ使いやすいかな…?

アニメーションはだいぶ前から映像系モーションキャプチャーがかなりの精度なため使いやすいと思います。

アニメーション自動生成機能があるだとΣ(゚Д゚)

なんかプロンプトでアニメーションを生成できるとか書いてありますΣ(゚Д゚)

Text to Motionと Video to Motionがあるみたいで便利すぎますね…。精度はどのくらいか分からないけども(^_^;)

アニメーションジェネレータを使用して、テキストプロンプトを使用してアニメーションを最初から作成します。

アニメーションを生成するには、次の 2 つの方法があります。

テキストからモーションへ

ビデオからモーションへ

最近は映像系モーションキャプチャーも進化しているので、手軽になってきてはいますね。

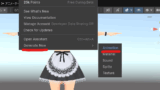

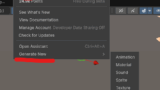

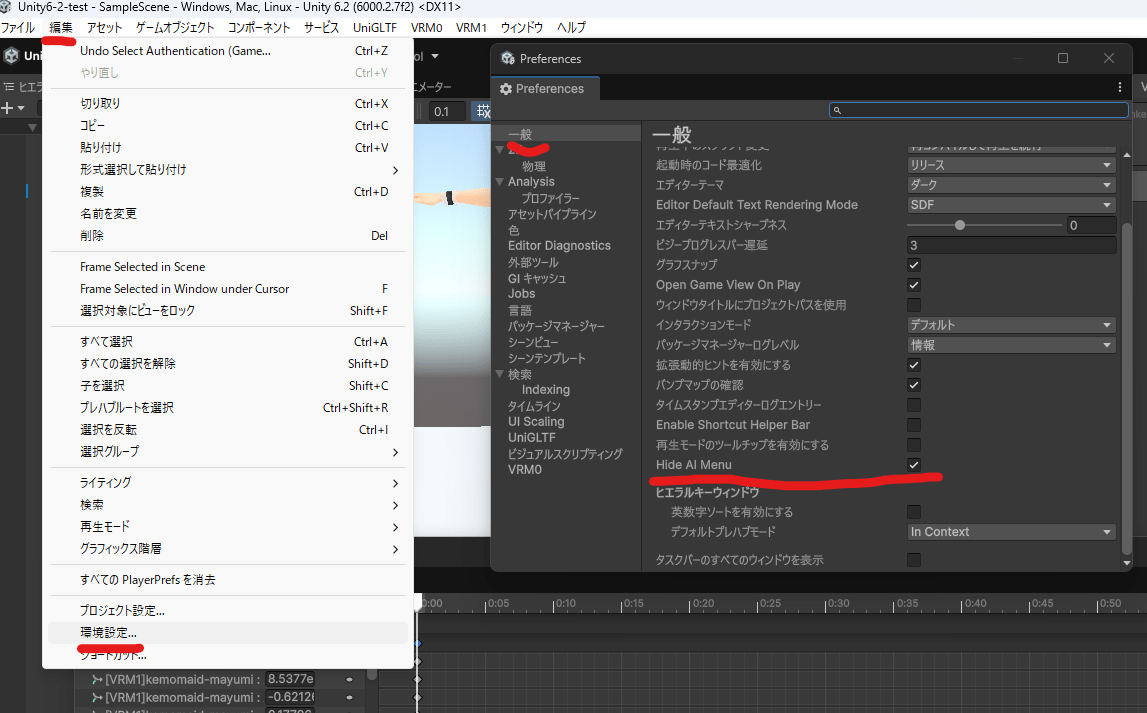

AIメニューを表示する方法

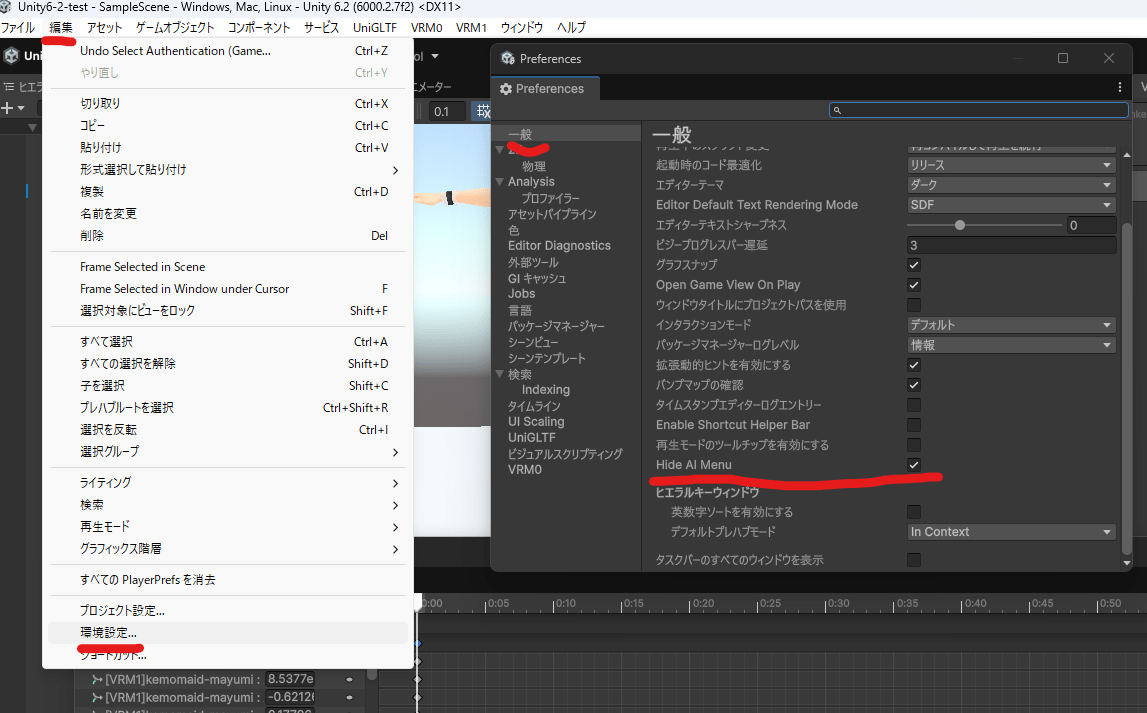

デフォルトだとAIメニューは非表示になってるみたいなので、設定から表示させる必要があります。

編集 ⇒ 環境設定 ⇒ 一般 ⇒ Hide AI Menu のチェックを外せばOK。

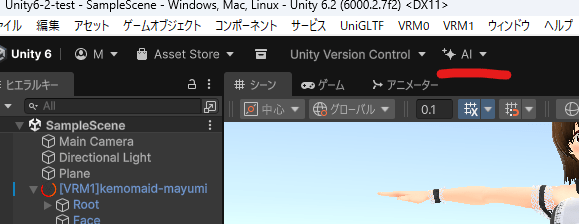

これでAIメニューが表示されました!

まぁ長くなったからまた次回いじってみようかな。

つづく?

ぱっと見そんなに変わってなさそうだったのでスムーズに移行できるかな?

でもAIツールが使えるようになったみたいなので便利そうです。

アニメーションは作るの大変だからAIで作れたら便利かなぁ。

まぁ配布されてるアニメーションでも結局細かい修正が必要だったりするからクオリティ次第だとは思うけど。

また続きが書けたら追記します(*^_^*)

追記:AI機能でアニメーションを生成してみました。